作者:海星

一报《南方周末》,一刊《炎黄春秋》,曾几何时,这一南一北两大媒体,是中国改革开放年代的舆论重镇。可以说,他们曾经的光荣与梦想,实际上代表了改革开放年代的光荣与梦想;而他们后来的衰败乃至沉寂,也意味着这个时代的黯然落幕。

对这两家媒体来说,曾经,推动改革开放、推动中国的和平转型是它们共同的使命,但它们各自的定位、风格又不同。如果说南方周末主要从新闻专业主义的定位出发,来履行媒体之为社会公器的天职,那么《炎黄春秋》的政治性更强。现在终于可以说,它实际上不只是一家媒体,更是一个体制边缘的政治俱乐部。

政治元老们“去组织”的组织化尝试

正如毛泽东早年所言,“党外无党帝王思想,党内无派千奇百怪。”一个超大体量的执政党,政治和思想上的分化是必然的,但共产党作为高度中央集权的执政党,又绝不允许任何分化,任何公开的分化都会被认为是分裂党,都属于莫逆之罪。这种情况下,政党的分化就只能转为地下。

《炎黄春秋》就是这种党内分化的产物。幸逢改革开放时代,国内大气候相对宽松,不仅党内的不同声音能够有机会浮出水面,而且这些持不同声音的党内人士还可以有某种形式的自发集结,只是,这种集结不可表现为公开的组织化,也不能有任何明确的组织形式。

那么,不妨就用媒体及同仁刊物的形式。这就有了《炎黄春秋》。

《炎黄春秋》公开的创始人和操盘人,是曾任国家新闻出版署署长的正部级高官杜导正。但实际上,杜主要是出头人,如果把《炎黄春秋》比喻成一个大企业,杜这位总裁之外,背后其实有个隐形的元老院。元老院的成员,绝大多数都是离退休的党内大佬。

最重要的人物是萧克。萧克是中共党内顶级元老,他是黄埔军校第四期毕业,曾参与南昌起义。25岁出任红八军军长,27岁出任红六军团军团长,其资历不在林彪、彭德怀之下。萧克因为跟毛泽东个人的紧张关系,中共建政后没能评上元帅,只评了个区区上将。但其德高望重,为党内军内公认。尤其是长期的边缘化,让他有足够空间冷静观察和反思,对体制有清醒的认识。

萧克不是一个人在战斗,中共党内有一批像他这样对体制有清醒认识的大佬,统称“两头真”老干部。所谓“两头真”,意思是他们早年怀着理想投身中共,以推翻国民党一党专政、建立民主新中国为奋斗目标,但中共建政后,他们也被裹挟,离初心越走越远。文革的十年浩劫让他们大梦初醒,重又走上了争取自由民主的道路。“何时宪政大开张”,这是曾任毛泽东兼职秘书的党内元老李锐的名言,也是这些“两头真”老干部共同的心声。

正是这批“两头真”老干部,构成了《炎黄春秋》隐形的元老院。萧克、李锐之外,参与创始的人还包括前国防部长张爱萍,前副总理田纪云,前人大副委员长、知名社会学家费孝通,以及张闻天曾经的秘书何方,前新华社副社长李普,前中国社会科学院副院长李慎之等。他们多数属于胡耀邦、赵紫阳两任总书记的旧部,在胡赵分别失势之后,他们成了胡赵思想遗产的主要守护者。

正是以他们为中心,残存的党内改革派、民主派聚集起来,开始形成某种力量。《炎黄春秋》某种程度上既是他们的机关刊物,也是他们合法聚集的平台,也可以说是一个俱乐部。

这不是政治组织,不属于政党或政派,但它又不是完全的无组织,而是一种非常接近临界点的组织化。在中国,任何媒体都必须有官方机构主管,《炎黄春秋》也不例外,为此,萧克于1991年5月专门创办了“中华炎黄文化研究会”,并出任首任会长,《炎黄春秋》即挂靠该会。该会其实就是一个明确的组织,只是不以政治而是以文化之名出现。也就是说,为了能够组织起来,萧克等一批“两头真”老干部,把自己的政治影响力和改革开放时代特有的灰色空间,用到了极致。

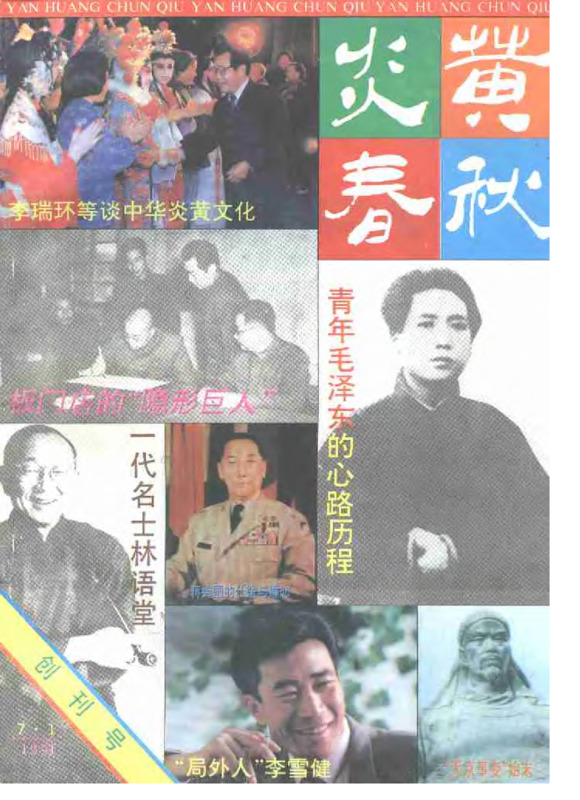

研究会问世仅两月,《炎黄春秋》即告创刊。此时,距离1989年天安门事件仅过去两年,中共正大举“反和平演变”,极左派极其猖獗,国内政治气候极其严酷,邓小平也还没有进行所谓的南巡。在这关头创办《炎黄春秋》,聚集改革力量,可见萧克等人的勇气智慧。

虽然《炎黄春秋》的创始人都是体制内高官,但杂志本身不属于体制内,它没有编制,人员全是聘用制;没有财政拨款或任何其他官费,费用都来自读者订阅;也没有官方提供的办公场地,都来自市场租赁;属于典型的市场化媒体,带有强烈的民间色彩。跟官方的联系,主要是创始人的身份以及因创始人的个人影响而拥有的官方特批的公开刊号。就此而言,《炎黄春秋》实际上处于一个亦官亦民的灰色地带。居于这样的体制内外结合部,一方面对体制内发言,影响体制内人士尤其体制内高层,另一方面对体制外的广大公众发言,影响社会。这正是创始人的初衷。

后来的历史证明,他们实现了自己的初衷,并与身处广州的南方周末形成某种微妙呼应。分处南北的一报一刊千里共舞,曾经持续为中国的改革开放鼓与呼。

常识的火种:从历史反思到自由启蒙

《炎黄春秋》对当代中国思想史作出了独特贡献,从以下几点可见。

首先是还原历史真相,尤其党史、国史的真相。这也是杂志创始人萧克的初衷。亲历者宋文茂回忆,萧多次这样强调:“历史就是历史,不能人为地歪曲事实。真理只有一个,是不能以某种政治上的需要来改变的。”“历史的事实是最大的权威。”“搞历史研究的同志必须求实存真,不能作违心之论。”

可以说,在中国的言论环境下,《炎黄春秋》最大限度贯彻了这些原则。

《炎黄春秋》虽然政治性极强,但主要表现形态还是一份文史刊物,自许“以主要篇幅记述重要的历史人物和重大历史事件”。而所涉重要历史人物和重大历史事件,大多数属于官史刻意掩饰甚至完全回避的敏感题材。如《延安时期的“特产”贸易》(2013年8月期,作者洪振快)一文,此处所谓“特产”即鸦片产业,这一段关于延安时期鸦片产业的历史,就是官史讳莫如深的一个黑洞。

从共产党建政之初到八十年代所谓“严打”,数十年的中国苦难史,《炎黄春秋》都没有回避,镇反、反右、文革等是其常规题材。此外,杂志也频频聚焦于一般媒体噤若寒蝉的其它高风险题材。

比如,披露土改真相的篇章有:《董时进致信毛泽东谈土改》、《土改中的蔡家崖的“斗牛大会”》、《晋綏土改中的酷刑》。

又比如对大饥荒真相的逼问。这方面《炎黄春秋》用心最多,可谓不遗余力。仅从2010年前后的一些文章标题,即可见一斑:《曾希圣是如何掩盖大饥荒的》;《大跃进中山东的两次饥荒》;《彭水县大饥荒人口非正常死亡报告》;《地方志中的广西饿死人事件》;《地方志中大饥荒死亡数字;一个生产队的死亡档案》;《大饥荒中农民的反应》;《驳饿死三千万是谣言》等等。

关键在于,这些文章往往出自权威人士或者亲历者手笔,极具可信度。而像这些颇具影响的重头文章,20多年下来,可谓不绝如缕,篇轶浩繁。

《炎黄春秋》的另一个贡献是思想启蒙,主要是对常识的普及,对自由、民主、法治等普世价值的启蒙。

如果说八十年代的主题是人道主义,那时人们刚刚走出宗教矇昧,人的觉醒,人的解放成为普遍渴望。九十年代的主题则是自由主义,正是从九十年代开始,自由主义在中国浮出水面。而《炎黄春秋》的灵魂人物之一李慎之,就是九十年代中国自由主义的扛旗人,他是一个风向标,代表一大批痛定思痛的“两头真”老干部,集体转向自由主义。自由、民主、法治等普世价值,由此构成《炎黄春秋》的底层逻辑。普及现代文明,普及常识,成了这份杂志的历史使命。

为此,《炎黄春秋》做出了持久的努力。从2010年前后的文章标题,即可见一斑:《论表达权与言论自由》;《重提如何保障宪法规定的出版自由》;《新闻自由在中国的命运》;《欧美征税权演变与政治文明》;《美国的党争》;《宪政民主应成为基本共识》等等,本文文末有更多列举。

《炎黄春秋》对中国当代思想传播的另一个贡献,是冒当时之大不韪,公开呼吁重新评价胡耀邦、赵紫阳。2005年11月,胡耀邦诞辰90周年,为配合纪念活动及胡之女李恒(满妹)的著作出版,《炎黄春秋》特意安排了“我们心中的胡耀邦”专题,请田纪云、李锐等多位党内元老发声。这与中国青年报《冰点》周刊同期发表的“我心中之耀邦”一文,彼此呼应,而令当局大怒,双双遭中宣部批评。该期杂志并被短暂封禁,后始复售。那之后,《炎黄春秋》冒着巨大阻力,依然频频发表赞颂胡耀邦的重磅文章。

在中国,有关前中共书记赵紫阳的话题,比胡耀邦的话题更为敏感,属于绝对红线,但《炎黄春秋》也要碰。2007年7月,前副总理田纪云在该杂志杂志发表重磅文章:《国务院大院的记忆》,对赵紫阳作了正面描述,称赞赵在担任国务院总理时倡导节俭、反对铺张浪费。当局禁止此文上网,同时禁止其他媒体转载。《炎黄春秋》没有停止,纪念赵的文章陆续又有发表。此举在大陆媒体界可谓绝无仅有。

个人认为,《炎黄春秋》之呼吁重新评价胡赵,主要目的并不在胡赵个人毁誉。《炎黄春秋》元老院的政治老人,无疑对胡赵深怀感情,但其冒险重新评价胡赵,主要还是基于政治考量而非仅仅怀旧,还是属意胡赵遗产,即胡赵代表的体制内改良主义路线。

由此延伸可知《炎黄春秋》的重要理念之一,即主张胡赵路线,实际上是要在当时主流的政治选择而外,试图给出新的政治选择,为中国的和平转型敞开新的可能性。

《炎黄春秋》的老人们推崇胡赵,但没有停留于胡赵,而是有很大发展。这表现为两点。第一是明确主张告别斯大林模式和所谓特色社会主义,向北欧社会民主党学习,于是有了2007年第2期,中国人民大学前副校长谢韬的重磅政论:《民主社会主义模式与中国前途》。文章认为马克思主义的最高成果是民主社会主义,民主社会主义寄托着人类的希望,只有民主社会主义才能救中国。此文一出,惊动中国思想界。第二是明确主张宪政社会主义。2011至2013年,《炎黄春秋》发表了多篇同一主题的政论。包括萧功秦《我看宪政社会主义》、何炼成《宪政社会主义要伸张民权》、童之伟《八二宪法与宪政》等。

在中国,关于宪政的讨论,比较有规模的出现于2008年,原本局限于法学界。《炎黄春秋》的高调参与,将宪政这一颇为敏感的议题,以及不同思想派别之间的争论,推送到大众面前,使其公共化,客观上在中国传播了民主宪政的思想。参与争论的,有强大官方背景的“反宪政派”,以及自由派知识分子为主体的欧美宪政派,还有主张在现有体制下推进宪政的“社会主义宪政”派,也即‘承认或不挑战中共长期执政的宪法正当性,以宪法逐项列举的方式明确党权范围,同时通过立法具体规范党权行使程序。”

在这场论战中,《炎黄春秋》站在社宪派(主张宪政社会主义)一边,反映了其体制内改良主义的基本立场。因为论争中向体制内外普及了宪政常识,引起当局高度紧张。2013年4月,风云突变,高层出面干预,宪政问题在中国的媒体上从此成为禁区,不再有讨论空间。

像这样主动介入意识形态的论战,在《炎黄春秋》其实不是第一次。2008年汶川地震后,全国范围批判普世价值,《炎黄春秋》却旗帜鲜明地支持普世价值,2009年5月发表了文化部元老高占祥的文章:《普世价值不可一概否定》,如此顶风而上,当局亦无可奈何。

《炎黄春秋》另一个重大贡献,是不懈地呼吁以宪政民主为方向的政治体制改革。仅作者不完全统计,从2001年到2016年《炎黄春秋》最后被关闭,呼吁宪政民主,呼吁政治体制改革的文章,就有五、六十篇。而在25年的存在历史中,《炎黄春秋》的此类文章更是洋洋大观。可惜,这样的努力并没有能够改变什么。当一个国家开起倒车,呐喊者也无能为力。

在这些相关文章中,最值得说道的,是2013年1月《炎黄春秋》的编辑部文章:《宪政是政治体制改革的共识》,强调政改是一场“维宪运动”,明显呼应稍前《南方周末》新年献词:《中国梦 宪政梦》。而正是这篇新年献词,引发了轰动中外的南周新年献词事件。《炎黄春秋》在此关键时刻挺身而出,声援南周同仁的同时,鲜明地亮出自己的旗帜。是为大勇。

还值得说道的是,那些文章的作者,很多都是当时中国知识界的泰斗,中国法学四老,除了重行而不重言的大律师张思之,其他三老,如郭道晖、李步云、江平,悉数出现在作者名单上,其时已年过八十的郭道晖先生更是连篇累牍,可见其执着,也可见其赤子之心。

厄运降临 :停刊是不可阻挡的宿命

如此定位,注定了《炎黄春秋》的命运。厄运之来,是迟早的事。

2008年之前,《炎黄春秋》的运行大体上还算平静。原因一是当时国内的政治环境相对宽松,二是一批政治老人都还在,尤其是萧克还在。最高当局纵有百般不快,也不得不忍。2008年10月24日,萧克将军去世,《炎黄春秋》的命运马上开始逆转。当年11月,文化部高层人士即出面劝社长杜导正退休,被拒。2009年5月22日起,《炎黄春秋》网站开始无法访问,直至5月31日才恢复正常。2013年1月4日9时左右,《炎黄春秋》网站更是被直接关闭。2014年9月10日,中共高层直接出面,强行改变杂志的主管单位。

与此同时,对《炎黄春秋》有组织的网暴也拔地而起。2015年,《国防参考》杂志刊发中国社科院马院研究员龚云的文章:《起底〈炎黄春秋〉》,指控《炎黄春秋》打着合法旗帜,假借客观公正之名,“对普通民众特别是离退休干部具有很大迷惑性和欺骗性”。文章还称,《炎黄春秋》“抹黑毛泽东,抹黑英烈,虚无历史,实际上是把新中国的历史颠倒过去,为把中国拉回资本主义做舆论准备”;此文在同年6月3日被解放军报的微博转载并引发激烈争议。这一切当然不是空穴来风,实际上都是舆论铺垫。

2016年7月,《炎黄春秋》杂志终于被官方全面接管。二十五年的历史到此画上句号。但相信其光荣与梦想不会就此终结,而会一直照耀后人,照亮自由事业的未竟之路。

(作者海星:居住于中国大陆。历史研究者,新闻从业者。)

本期推荐档案:

《炎黄春秋》——中国民间档案馆已收藏《炎黄春秋》在被官方接管前的全部期刊,欢迎读者们浏览、下载、收藏!

本文提及并推荐的炎黄春秋文章篇目:

关于普世价值:

《论表达权与言论自由》(2011-1 郭道晖);《建国前党对新闻自由的说法与做法》(2012-8 孙旭培);《重提如何保障宪法规定的出版自由》(2013-2 吴江);《新闻自由在中国的命运》(2013-4 孙旭培);《苏俄的新闻审查》(2013-5 李玉贞);《马克思捍卫新闻出版自由》(2014-9 安立志);《欧美征税权演变与政治文明》(2014-6 王建勋);《宪政审查的世界经验》(2012-9 张千帆);《瑞典违宪审查实践及启示》(2013-12 高锋);《民国的公民教育》(2012-4 毕苑);《美国的党争》(2012-5 董郁玉);《美国政治是金钱政治吗》(2014-9 张海平);《什么是法治》(2013-12 魏耀荣);《转型成功依赖公民社会成长》(2013-5 贾西津);《反思国有经济强国论》(2014-7 曹正汉);《宪法序言及其效力争议》(2013-6 张千帆);《百年宪政认识误区》(2013-5 王建勋);《美国宪法精神探求》(2013-3 张千帆);《党在法下——八二宪法的关键原则》(2013-4 黄钟);《蒋经国与台湾政治转型》(2013-3 王轶群);《台湾百年民主路》(2012-7 杭之);《西班牙民主转型之路》(2014-12 魏兴荣);《“非法之法”与公民抵抗权》(2013-2 郭道晖);《财税改革必须保障纳税人的权利》(2013-9 李炜光);《建设完备型税收国家》(2014-8 姚轩鸽);《自由是社会主义的核心价值》(2014-2 李光远);《宪政民主应成为基本共识》(2012-6 张千帆);《公民做什么》(2014-1 吴思)

呼吁宪政民主与政治体制改革:

《一定要解决好民主化问题》(2011-7 何方);《执政党必须在宪法和法律的范围内活动》(2011-7 郭道晖);《言论自由关系到党的兴衰》(2011-7 王海光);《还权于民、让利于民才能保障民生》(2011-7 张曙光);《守卫我党的政治伦理底线》(2011-7 周瑞金);《走出伪民主误区》(2011-10 许良英);《政治体制改革躲不开绕不过》(2011-11 虞崇胜);《实现由革命党到宪政党的演进》(2011-11 郭道晖);《上下互动,促进政治体制改革——本刊座谈会摘要》(2012-5);《“八二宪法”的回顾与展望》(2012-9 李步云);《政治体制改革应该中步前进了》(2012-9 杜导正);《依法治国依宪执政》(2012-12 洪振快整理);《规范执政党与人大的关系》(2012-12 郭道晖);《从党治走向法治》(2012-12李步云);《司法改革应向世界主流看》(2012-12 江平);《党内民主破局可从“三落实”入手》(2012-12 任剑涛);《政治体制改革是经济持续增长的前提》(2012-12 陈志武);《宪政是政治体制改革的共识》(2013-1 本刊编辑部);《四项基本原则有两个版本》(2013-2 刘山鹰);《宪法是政治体制改革的旗帜》(2013-3 高锴);《1988年深圳特区的政改方案》(2013-6 徐建);《法治要有几个大突破》(2013-9 李步云);《落实宪法贵在一个“诚”字》(2013-9 杜导正);《宪法的形成和落实有阶段性》(2013-9 吴思);《法治要有几个大的突破》(2013-9 李步云);《树立宪法权威必须追究违宪行为》(2013-9 郭道晖);《推进民主重在完善人大制度》(2013-9 蒋劲松);《人大代表制度要改进》(2013-9 蔡霞);《市场经济需要宪政》(2013-9 张维迎);《习仲勋建议制定〈不同意见保护法〉》(2013-12 高锴);《解放思想再出发》(2014-1 本刊编辑部);《建设自由社会的法治国》(2014.3 郭道晖);《1946年的宪政方案》(2014.3 刘山鹰);《冲破阻力,做全面改革的促进派——本刊新春联谊会发言摘要》(2014-4);《法治的关键是政体》(2014-6 艾永明);《政党执政模式决定党政关系》(2014-6 应克复);《政改要有开放的政治文化心态》(2014-6 韩云川);《司法中立,改善党的领导的关键》(2014-9 童之伟);《依宪治国是执政的基本守则》(2014-10 郭道晖);《邓小平与〈党和国家领导制度的改革〉》(2014-10 吴伟);《著名学者座谈四中全会决定,“权力入笼,必先”权利出笼“》(2014-12 郭道晖);《法治国家的标准与建设思路》(2014-12 李步云);《重大改革于法有据与新问题〈(2014-12 江平);《改革要从司法突破》(2014-12 何兵);《领导干部干预案件的问题如何解决》(2014-12 刘仁文);《向法治中国迈进》(2015-1 本刊编辑部);《依宪执政五人谈——依法治国与保护不同意见》(2015-8 江平);《党和国家领导制度的改革》(2015-8 邓小平);《我为何建议重发邓小平“8.18”讲话》(2015-8 李锐);《大刀阔斧推进法治——田纪云忆乔石》;《良法 良知良序》(2015-8 张千帆);《民主是绕不过的坎》(2014-12 张千帆);《邓小平“8·18”讲话的现实意义》(2015-10 陈剑);《政权的合法性系于民心向背》(2015-10 皇甫欣平);《宪法应为人民所掌握》(2016-1 郭道晖);《从人治到法治的历程》(2016-6 郭道晖)