苏云古丽·恰尼谢夫,1940年出生于乌鲁木齐一个受过教育的塔塔尔族家庭,小学就读于乌鲁木齐一所塔塔尔学校,中学就读于乌鲁木齐第二中学。1957年,她考入新疆医学院。大学期间,她对中国共产党发起的一系列政治运动感到厌倦,并公开反对民族区域自治这一虚伪的少数民族自治制度。1962年毕业前夕,她与几名同学秘密组建了"东突厥斯坦劳动人民党",并担任该组织的秘书。由于中国公安机关安插在学生中的密探告密,该组织被揭发。同年4月29日,苏云古丽与同学阿布力孜、艾合买提、萨吉达等数十名维吾尔青年学生被捕。

入狱后,苏云古丽与萨吉达被关押在乌鲁木齐市第二监狱。经历一年多的监禁和严酷审讯后,她被认定为政治犯,判处长期监禁。1963年8月,她被转移至乌鲁木齐西部的西戈壁劳改营,在这里与其他政治犯一起接受强制劳动,遭受非人待遇。青春的朝气与对未来的希望逐渐被摧毁。

1966年文化大革命爆发前夕,苏云古丽从西戈壁劳改营释放,却面临更残酷的命运。当局将她押往乌鲁木齐南部的南山人民公社,在群众监督下进行劳动改造。戴着"政治犯"帽子的苏云古丽,在此经历了比监狱更黑暗的岁月:白天超负荷劳动,夜晚被拉去参加批斗会,被迫当众自我批判、忏悔。十余年的青春就这样在南山公社的精神肉体双重摧残中消磨殆尽。

1970年代后期,尽管文革结束,中共的民族政策稍微软化,但苏云古丽等政治犯的处境毫无改善。她在七十年代中期与同病相怜的青年拉提夫结婚,并迁往丈夫家乡塔城。但即使在塔城,她也无法过上正常生活,始终处于"人民专政"和政治高压之下。

1970年代末至1980年代初,中国政府批准新疆境内的俄罗斯族、塔塔尔族等历史上自俄国迁入的少数民族移居澳大利亚的申请。在自己的家乡找不到出路的苏云古丽全家紧紧抓住这个机会,于1982年移民澳大利亚,终于挣脱了中共的控制。

移澳后,苏云古丽积极参与在南澳大利亚州渐渐形成的东突厥斯坦移民社群的活动。为确保母语的延续,她主动承担南澳维吾尔语学校的教务工作和校长职务。同时,她通过向联合国等国际人权组织提交报告,揭露中共在东突厥斯坦对维吾尔等土著民族实施的同化政策。她还协助著名维吾尔诗人艾合买提·伊格姆巴尔迪成功移民澳大利亚。此外,她长期担任1994年在澳成立的"突厥斯坦协会"理事会成员,并兼任财务主管等职务。

移民后的岁月里,厄运仍伴随着苏云古丽:1985年她的父亲病逝;1988年,她49岁的丈夫拉提夫也英年早逝。此后她与子女在澳大利亚相依为命。

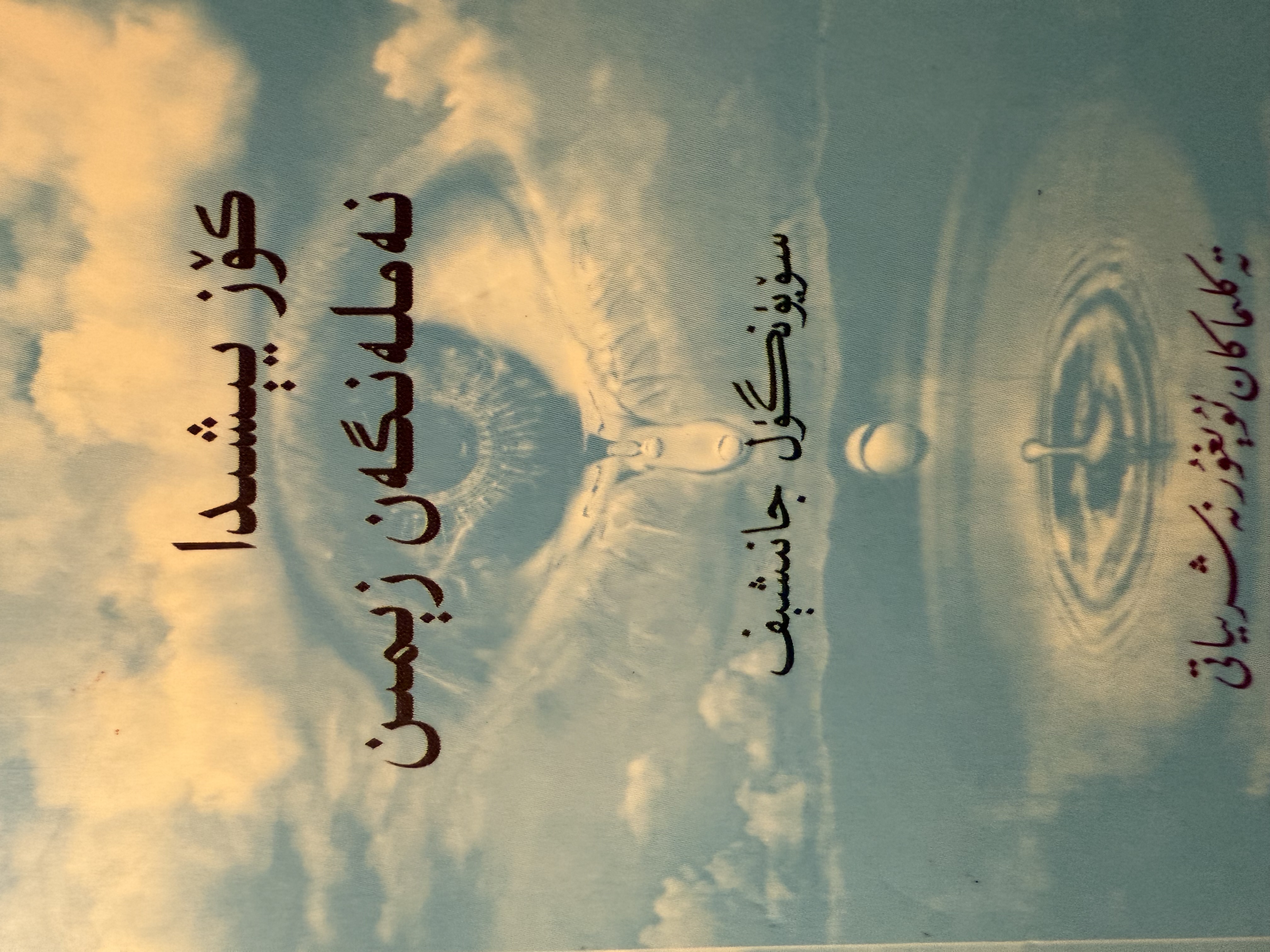

除《被眼泪浸湿的土地》外,她还曾出版记述其家族历史的专著《玛纳斯河畔的囚徒》。

入狱后,苏云古丽与萨吉达被关押在乌鲁木齐市第二监狱。经历一年多的监禁和严酷审讯后,她被认定为政治犯,判处长期监禁。1963年8月,她被转移至乌鲁木齐西部的西戈壁劳改营,在这里与其他政治犯一起接受强制劳动,遭受非人待遇。青春的朝气与对未来的希望逐渐被摧毁。

1966年文化大革命爆发前夕,苏云古丽从西戈壁劳改营释放,却面临更残酷的命运。当局将她押往乌鲁木齐南部的南山人民公社,在群众监督下进行劳动改造。戴着"政治犯"帽子的苏云古丽,在此经历了比监狱更黑暗的岁月:白天超负荷劳动,夜晚被拉去参加批斗会,被迫当众自我批判、忏悔。十余年的青春就这样在南山公社的精神肉体双重摧残中消磨殆尽。

1970年代后期,尽管文革结束,中共的民族政策稍微软化,但苏云古丽等政治犯的处境毫无改善。她在七十年代中期与同病相怜的青年拉提夫结婚,并迁往丈夫家乡塔城。但即使在塔城,她也无法过上正常生活,始终处于"人民专政"和政治高压之下。

1970年代末至1980年代初,中国政府批准新疆境内的俄罗斯族、塔塔尔族等历史上自俄国迁入的少数民族移居澳大利亚的申请。在自己的家乡找不到出路的苏云古丽全家紧紧抓住这个机会,于1982年移民澳大利亚,终于挣脱了中共的控制。

移澳后,苏云古丽积极参与在南澳大利亚州渐渐形成的东突厥斯坦移民社群的活动。为确保母语的延续,她主动承担南澳维吾尔语学校的教务工作和校长职务。同时,她通过向联合国等国际人权组织提交报告,揭露中共在东突厥斯坦对维吾尔等土著民族实施的同化政策。她还协助著名维吾尔诗人艾合买提·伊格姆巴尔迪成功移民澳大利亚。此外,她长期担任1994年在澳成立的"突厥斯坦协会"理事会成员,并兼任财务主管等职务。

移民后的岁月里,厄运仍伴随着苏云古丽:1985年她的父亲病逝;1988年,她49岁的丈夫拉提夫也英年早逝。此后她与子女在澳大利亚相依为命。

除《被眼泪浸湿的土地》外,她还曾出版记述其家族历史的专著《玛纳斯河畔的囚徒》。

此创作者的作品

图书