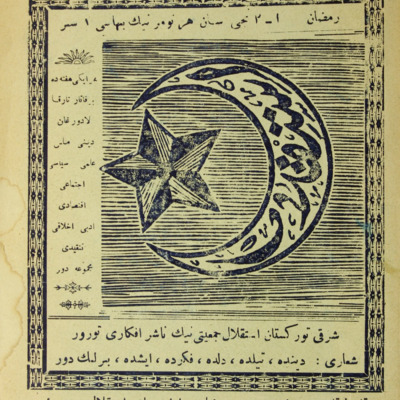

《独立》

《独立》文汇是关于1930年代初东突厥斯坦爆发的民族独立运动以及于1933年11月12日成立的东突厥斯坦伊斯兰共和国的第一手历史资料,也是包含维吾尔活动家对那个年代东突厥斯坦政治、社会、经济、宗教、文化环境的批判性反思的珍贵文集。

20世纪上半叶中国的边疆历史研究中,尤其是在新疆近现代政治社会史研究领域,以维吾尔人为主体的民族口述史料与书面文献长期被忽视。尽管维吾尔等当地民族在1930-1940年代的新疆政治史上扮演了重要角色,但无论是中共上台后的中国官方史学,还是国际学界的新疆研究,都持续忽略以新疆原住民族语言写就的历史文献及其本土史学传统。准确地说,维吾尔现代史并非维吾尔人自己的历史叙事,而是被框定在中国官方史学叙事中;维吾尔人的历史不是用他们自己的语言、文字和故事来表达,而是被迫通过他者的语言、文字和叙事来转述。

《独立》文汇正是填补这一空白的罕见维吾尔语历史文献。发行者当时计划每两周发行一期,但因1933-1934年南疆的政治局势复杂动荡,《独立》仅出版第1-2期合刊后便被迫中止出版。如今在中国境内(包括新疆维吾尔自治区)的任何档案馆或图书馆都无法找到该刊物原件。现存少量几本原件收藏于维吾尔裔沙特阿拉伯学者热合穆图拉·突厥斯坦尼 (Rahmetulla Turkistani)的私人图书馆、瑞典隆德大学图书馆的"贡纳尔·雅林收藏部" (Gunnar Jarring Collection)、瑞典国家档案馆 (Riksarkivet)以及土耳其伊斯坦布尔的瑞典研究所图书馆等。

《独立》文汇于回历1352年斋月(公元1933年11-12月)在喀什噶尔出版发行,是当时新成立的“东突厥斯坦独立协会”的出版物 。1931年,哈密爆发东突厥斯坦民族独立革命,至1933年初已扩展至塔里木盆地周边的各个绿洲。和田、喀什噶尔、阿克苏等东突厥斯坦南部重镇先后被当地起义民众控制,各路义军开始筹备建立一个统一的东突厥斯坦共和国。当年8月,当地义军精英组建 “东突厥斯坦独立协会” ,负责筹备建国事宜,《独立》文汇即为该协会的理论喉舌,旨在唤醒民众,为即将成立的东突厥斯坦伊斯兰共和国奠定政治与思想基础。

《独立》文汇首期合刊(1933年1-2期)封面印有箴言:“在宗教、语言、心灵、思想与行动上保持一致”。该口号源于19世纪末,由俄罗斯鞑靼穆斯林改革运动领袖伊斯玛仪·伽斯普林斯基(1851-1914)在其《翻译(Terjuman)》杂志中提出,后得到广泛传播。

《独立》文汇包含以下核心内容:

• 办刊宗旨与“东突厥斯坦独立协会”章程

• 在喀什噶尔成立的东突厥斯坦伊斯兰共和国宣言

• 东突厥斯坦伊斯兰共和国政府组成与内阁成员名单

• 东突厥斯坦伊斯兰共和国宪法全文

• 东突厥斯坦民族独立革命简史

• “告东突厥斯坦人民书”与“致海外突厥穆斯林教胞书”

• 东突厥斯坦伊斯兰共和国发行新货币通告

该期合刊中同时也包括东突厥斯坦最新局势动态、民族革命最新趋势和喀什噶尔地区的相关报道。该刊还专设东突厥斯坦文学栏目,收录散文、诗歌、宣言、民族歌谣及东突厥斯坦进行曲歌词。

《独立》文汇首刊上所发表的这些文献资料,是全面研究在20世纪维吾尔政治史上具有特殊历史意义的东突厥斯坦伊斯兰共和国不可或缺的史料,其中刊载的东突厥斯坦共和国宪法在那时的伊斯兰世界产生了巨大影响。当时流亡于欧洲的俄国突厥斯坦政治活动家曾将该刊部分文章和文献向国际社会介绍,包括《东突厥斯坦伊斯兰共和国宪法》。1934年,在巴黎出版的《青年突厥斯坦》杂志接连三期转载该宪法全文。

《独立》文汇主编穆罕默德·伊明·苏菲扎德(Muhammed Emin Sufizade)20世纪初求学于现乌兹别克斯坦的塔什干、布哈拉,土耳其伊斯坦布尔以及埃及开罗等地。1920年代他参与了西部突厥斯坦(俄属中亚)反布尔什维克政权的巴斯马奇运动。1930年代初他投身于东突厥斯坦民族革命宣传出版,在喀什、阿克苏等地先后创办民族新式教育学校。1937年东突厥斯坦革命失败后,他被军阀盛世才逮捕,在乌鲁木齐监狱被杀害。

该刊语言在很大程度上体现了古典突厥察合台文向现代维吾尔语转型的过渡形态,其文章采用突厥语族群读者都能理解的通用书面语,其词汇、书写规则、语法结构和表达方式均体现了20世纪早期维吾尔书面语的特征。该刊内容迄今未被译为中文、英文或其他语言。

经热合穆图拉·突厥斯坦尼私人图书馆授权,<a href="https://www.uyghurkitap.com/">“维吾尔书籍(UyghurKitap)”网站</a>扫描该刊并制作成PDF。感谢维吾尔书籍网站授权本馆收藏此刊。

法轮功现象

本书收集了胡平对法轮功以及法轮功遭迫害、受镇压现象的多篇长文和评论,以独立的视角回应了中国官方和民间对法轮功的一系列不当批评和污名化,并呼吁社会为因信仰法轮功而受到迫害的人们争取基本权利。

麦地冲的歌声

该片拍摄于云南山区一个叫麦地冲的村庄。这里居住着一群信仰基督教的苗族人。100多年前,英国传教士伯格里来到这里,创造了苗文,并把信仰、教育和医疗带给了苗族。该片讲述了这段历史,以及他们的信仰之路如何在文革期间遭受残酷的压制,也呈现了在今天的环境下,他们面临的挑战。

王怡牧师文集:背负十架——中国家庭教会史

王怡是中国宗教领域的知名人物,也是著名的公共知识分子。他1973年出生于四川,毕业于四川大学法学院,后任教于成都大学,投身基督徒,成为牧师,他所负责的成都秋雨圣约教会是中国最有名的家庭教会之一。

该教会位于成都一栋办公楼,拥有自己的书店、神学院和学前教育机构。教会定期举行数百人的聚会。后来,教会内部出现矛盾,与此同时,王怡更加直言不讳地批评政府。2018 年,他批评习近平取消任期限制,以便自己成为中国的终身统治者。2018年12月9日,王怡和秋雨圣约教会上百名基督徒被警方逮捕,教会随后被官方取缔。2019年12月30日,四川省成都市中级人民法院公布,王怡因煽动颠覆国家政权罪和非法经营罪获刑9年。

本书根据王怡牧师2018年在秋雨圣约教会的授课录音整理而成。前五章由王怡牧师亲自审阅,但王怡牧师在完成后五章审阅前被捕。这些文章涵盖了王怡牧师关注的主要问题,包括教会在中国作为典范的角色、秋雨圣约教会在中国的角色,以及中国家庭教会的历史。

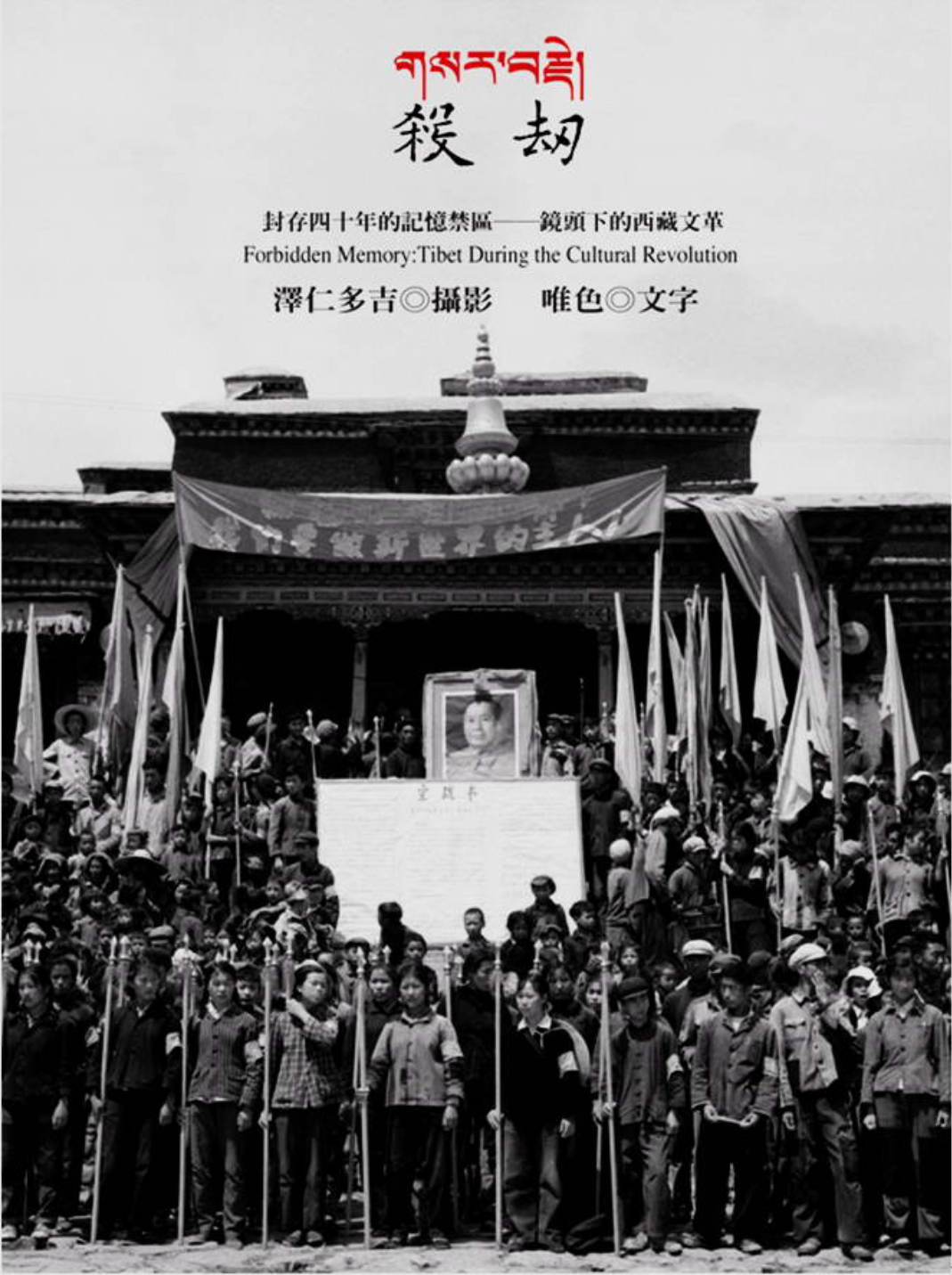

杀劫:镜头下的西藏文革

一九六六年,文化大革命的烈火开始蔓延,作家唯色出生于西藏军区总医院。当时她的父亲是中国驻藏解放军的一名军官,也是一位热心的摄影爱好者。透过镜头,这位军官记录了迄今为止关于西藏文革最全面的一批影像。而唯色则对镜头后面的故事做了还原与记录,试图与强权抗争,保留下西藏在文革中的真实历史。

顾准和他的时代

本书是介绍中国经济学家、历史学家和思想家顾准(1915-1974)的一本著作。顾准是提出中国社会主义市场经济理论的第一人,为中国的经济改革提供了重要理论基础。他同时也致力于钻研政史哲,翻译过数本关于经济和民主政治的外国经典著作,撰写过大量文章。由于他秉持独立思考精神,敢于提出异议,在反右运动和文革等时期多次遭受政治迫害(关于顾准的更多信息参见本网站关于顾准的条目)。通过对其生平、思想及其所处时代的记录与解析,这本书呈现了顾准如何在一个压制独立思想的时代坚持对“人生而具有的自由、平等权利的追索和探寻” (作者自序)。本书于2015年由香港大山文化出版社出版。

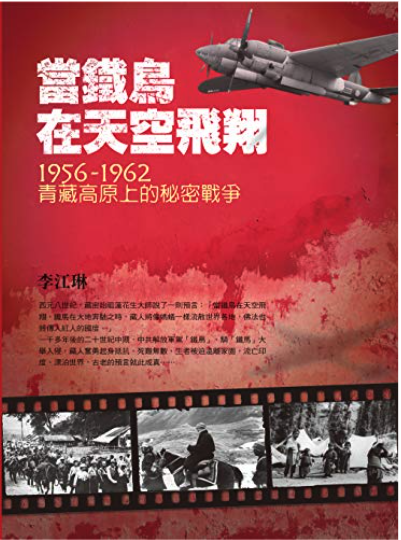

当铁鸟在天空飞翔:1956-1962青藏高原上的秘密战争

公元八世纪前后,藏传佛教创始人莲花生大士曾预言:"当铁鸟在天上飞,铁马在地上跑时,藏族人将像蚂蚁一样分散到世界各地,佛法将传入红人的土地。" 1000多年后的20世纪中叶,中国共产党驾着 "铁鸟 "横空出世,骑着 "铁马 "驰骋高原。那么,在1956至1962年,西藏到底发生了什么?官方史料秘而不宣,民间口述残缺不全。本书作者李江琳走访数百位西藏老人,并收集各类史料,试图还原这段历史。 本书2012年由台湾联经出版社出版。

天葬:西藏的命运

该书作者王力雄,曾以“保密”为名出版了长篇政治惊悚小说《黄祸》,引起全球媒体的追踪报导。该书曾入选《亚洲周刊》“二十世纪中文小说一百强”。在《天葬:西藏的命运》中,王力雄尝试用一种整合的全新框架,结合自身的亲身经历、实地所见,与历史文献资料,论述西藏问题的历史渊源与前景。作者在自序中称““西藏就像一个失去了行动能力的人体,躺在世界屋脊的雪山之巅,从不同方向飞来的鹰鹫,纷纷按照自己的需要撕扯她,从她身上啄食自己需要的部分——或是抢夺主权,或是争取民意,或是表现意识形态,或是讨好国际社会……。综观历史,西藏从未被外力摆布到如此程度,如此无奈、身不由己。我给这本书取名《天葬》,就是取自这样一种意像——西藏在被撕裂,西藏正在死亡。”

本书1998年由香港明镜出版社出版,2009年推出增订版。

1959:拉萨!

旅美中国历史学者李江琳于2004年开始致力于西藏问题研究。她每年都到印度等地专程寻访西藏难民,先后访问了印度和尼泊尔14个西藏难民定居点,接触了200多名来自西藏三区的流亡藏人,并在2008年亲自到西藏流亡政府所在地达兰萨拉采访到达赖喇嘛。在长期走访中,辅以大量的文献资料(包括西藏流亡政府所提供的珍贵历史照片),李江琳于2010年完成《1959拉萨!》一书,希望借此重新考察、审视达赖喇嘛1959年离开西藏的那段鲜为人知的历史。本书2010年由台湾联经出版社出版,并于2016年再版。

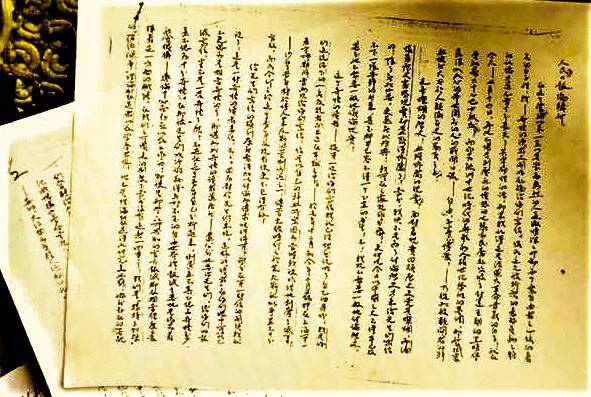

林昭: 十四万言书 (《给人民日报编辑部的一封信》)

《给人民日报编辑部的一封信》是林昭最重要的文章之一。

她选择在1965年7月14日起笔书写,因为这是法国大革命中巴士底狱被攻占的一天。林昭用五个月完成了这封长达 137 页的信。文章用墨水写成,林昭用自己的鲜血在上面盖了一个 "昭 "字印章。信写完的同一年,林昭以反革命罪判刑20年,1968年4月29日,改判死刑,同日执行枪决,时年 36 岁。

这篇14万字的文章全面表达了林昭的政治信仰。关于她的抗争目标,她写道:

“只要生活中还有人被着奴役,则除了被奴役者不得自由,那奴役他人者同样地不得自由!然则身受着暴政奴役切肤之痛再也不愿意作奴隶了的我们,是不是还要无视如此悲惨的教训而把自己斗争的目的贬低到只是企望去作另一种形式的奴隶主呢?”

“我们所从事这场战斗之崇高的整体目的决定了我们不能泛泛地着眼于政权!——我们的战斗目的不应该更不可能单单是一个政权的转移问题!” “我们为的是使中国从此永远不要再有皇帝!"

关于抗争手段,虽然坚定战斗的信念,对于是否使用暴力,她的态度则是:

“作为一个基督徒、一个奉着十字架作战的自由志士,在我看来:杀灭共产党并非反对以至清除共产党的最好方法”。

学者艾晓明特别对林昭信中的女性主义视角作了分析。林昭在信中不仅陈述了女犯与男犯不同的性别经验,对于性别与政治的关系也有正面论述。不仅如此,林昭特别提到自己的行动“大多源于直觉——感性,而非理性”。艾晓明指出,女性主义理论意识到重理性轻情感的父权制根源,并且父权制极权就是通过排斥感情将人变成满足其政治需要的工具。在这个意义上,她认为林昭所调度的感性资源其实正是反极权的能量。更多分析请参见<a href="https://aixiaomingstudio.blogspot.com/2013/12/blog-post_25.html">艾晓明的《林昭遗稿研究之一:提篮桥里的狂人日记》</a>。